合肥市智能工厂和数字化车间认定管理办法(试行)

第一章 总 则

第一条 为全面推进信息技术在产品研发、生产过程控制、经营管理、营销流通等各个环节应用、渗透和融合,加快全市智能制造发展,提升产业核心竞争力,根据《中国制造2025》(国发〔2015〕28号)、国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(国发〔2015〕40号)和《中国制造2025安徽篇》(皖政〔2015〕106号)等文件精神,以促进制造业创新发展为主题,以提质增效为中心,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,以推动互联网与制造业融合为契机,积极推动全市两化融合“万千百”创新工程(即:万条“数字化生产线”、千个“数字化车间”、百个“智能工厂”),决定在全市组织开展合肥市智能工厂和数字化车间认定工作,特制定本办法。

第二条 在全市工业企业范围内助推两化深度融合,发挥信息技术在工业企业转型升级中支撑作用,以智能工厂、数字化车间为代表的智能制造,作为两化深度融合的主攻方向,引领我市制造方式的变革,促进产业转型升级。

第三条 合肥市智能工厂和数字化车间的认定工作遵循企业自愿、择优确定和公开、公平、公正的原则,每年认定一次。

第四条 合肥市智能工厂和数字化车间的认定、考核和撤销等管理工作由市经信委负责;各县(市)区经信委(经促局)、开发区经贸局负责组织所辖区域的推荐申报、指导和相关管理工作。

第二章 认定条件

第五条 智能工厂是指将机器人、智能设备和信息技术三者在制造过程中有机融合,涵盖了对工厂(车间)制造的全流程,主要解决工厂(车间)从产品的设计到制造、应用的智能化。

数字化车间是指生产车间由工件传送系统和控制系统,将自动化装备和辅助设备按照工艺顺序进行结合,在无人(或少人)干预的情况下,按规定的程序或指令进行操作或控制,自动完成产品全部或部分制造过程,从而提高产品的生产效率及良品率。

数字化生产线是以机器人为中心,以信息技术和网络技术为纽带,将所有设备联系在一起,具有设计、制造、实验、管理数字化特征。

第六条 申报合肥市智能工厂的基本条件:

(一)在我市依法注册,具有2年以上独立法人资格,企业智能工厂固定资产总投资达5000万以上(建设周期不超过3年),且上一年度销售收入在5000万元以上;

(二)企业已制定信息化工作制度,积极推行首席信息官(CIO)制度,建立信息化组织实施机构,编制信息化发展规划;

(三)企业智能化发展水平在同行业中处于领先水平,企业两化融合发展处于综合集成阶段向协同创新阶段过渡,且获得省级及以上两化融合示范企业认定,在设备自动化、产品研发设计、生产管理、质量管理和智能服务等方面具有突出的示范带动作用;

(四)设计数字化:研发设计工具普及率(%)要求在80%以上;

(五)设备智能化:数控装备必须占生产装备总数的65%以上,数字化车间不少于2个;人机智能交互,应用工业机器人不少于5套;实现智能制造的生产模式;

(六)生产管理:通过制造执行系统(MES)优化企业生产制造管理模式,制造过程实现智能化的软硬件技术、控制系统及信息化系统的集成应用,建立统一的信息管理平台和生产系统的实时监控,包括生产制造过程控制系统、车间生产制造执行系统或调度系统、经营管理系统的集成应用;物料需求计划编制、物流配送管理实现智能化、自动化。

(七)质量管理:基于物联网技术实时在线检测和控制能耗设施,实现现场的数据采集、过程监控、设备运维与产品质量跟踪追溯、优化控制和集约化生产。

(八)“互联网+”协同制造:企业利用互联网采集并对接用户个性化需求,发展个性化定制;鼓励众包设计研发和网络化制造等新模式;将服务作为制造业产品的外延和价值的核心,由关注产品生产转向涉及整个生命周期的制造服务化,包括定时定位、远程监控、在线诊断、预警和售后服务智能化等。

(九)管理智能化:以信息技术为主导,实现工厂生产操作、生产管理、管理决策三个层面全部业务流程的闭环管理,构建一个全新的智能制造体系,推动智能制造生产模式的集成应用,继而实现整个工厂全部业务流程上下一体化业务运作的决策、执行智能化。

第七条 申报合肥市数字化车间的基本条件:

(一)在我市依法注册,具有2年以上独立法人资格,企业数字化车间固定资产总投资达500万以上(建设周期不超过1年半),且上一年度销售收入在2000万元以上;

(二)企业已制定信息化工作制度,积极推行首席信息官(CIO)制度,建立信息化组织实施机构,编制信息化发展规划;

(三)企业智能化发展水平在同行业中处于领先水平,企业两化融合发展处于单项应用阶段向综合集成阶段过渡,且获得市级及以上两化融合示范企业认定;

(四)设备数字化:具备数字化生产线的基本要求,数控装备必须占生产装备总数的60%以上,全自动化生产线不少于2条(流程制造业不少于1条);

(五)管理信息化:以MES为核心,关键数控设备及大型加工中心全部联网,实现了对车间现场网络化监控和可视化管理; 建立起适应数字数量传递的零件数字化工艺设计、数字化加工、生产现场管理和质量检测的综合自动化应用环境。

第三章 认定程序

第八条 组织申报。由各县(市)区经信委(经促局)、开发区经贸局组织企业申报智能工厂或数字化车间,并对企业上报的材料进行初审,出具初审意见,加盖公章后上报市经信委,申报材料一式两份。

第九条 评审认定。市经信委组织专家对上报的初审材料进行评审,提出预选名单,并向社会公示,公示期5天,无异议后行文认定。

第四章 管理措施

第十条 每年认定智能工厂20家,数字化车间200个,备案数字化生产线2000条。已认定的合肥市智能工厂或数字化车间实施动态管理,定期开展评估验收,每两年组织一次复评。

第十一条 复评程序如下:

(一)复评。市经信委组织专家对企业的智能工厂和数字化车间的应用实效从生产效率、产品质量、运营成本、用工情况、节能减排、推广前景等几方面的情况进行核实和评价,提出复评意见,并在复评意见的基础上决定评价结果。复评结果分为优秀、合格、不合格。

(二)公布。市经信委正式行文发布已认定的合肥市智能工厂或数字化车间复评结果。

第十二条 有下列情况之一的,撤销其合肥市智能工厂或数字化车间称号:

(一)未按规定参加复评的;

(二)复评结果为不合格的;

(三)所在企业自行要求撤销的;

(四)所在企业被依法终止的;

(五)弄虚作假、违反相关规定或有其它违法行为的。

第十三条 不受理。因第十二条第(一)、(二)、(三)项原因被撤销合肥市智能工厂或数字化车间称号的,两年内不再受理其认定申请;因第十二条第(五)项原因被撤销合肥市智能工厂或数字化车间称号的,三年内不再受理其认定申请。

第十四条 合肥市智能工厂或数字化车间发生更名、重组等重大调整的,应在年度复评中将有关情况报市经信委,由市经信委在复评文件中给予智能工厂或数字化车间更名。

第十五条 企业数字化生产线实行备案管理,由各县(市)区按照其特征和基本要求实施备案。

第十六条 市级主管部门对工业企业开展智能制造“对标设计”,采取政府购买服务的方式,组织第三方服务机构对照“智能工厂”或“数字化车间”认定条件,帮助企业进行顶层设计,促进企业两化融合发展。同时,采取合同约定的方式,建设完成后在当年市加快新型工业化发展政策中给予新增设备(包括软件)12%奖补。鼓励各县(市)区在支持加快新型工业化相关政策中对新认定智能工厂或数字化车间给予奖励。

第五章 附 则

第十七条 本办法由合肥市经济和信息化委员会负责解释。

第十八条 本办法自发布之日起试行,试行期2年。

精彩图片

-

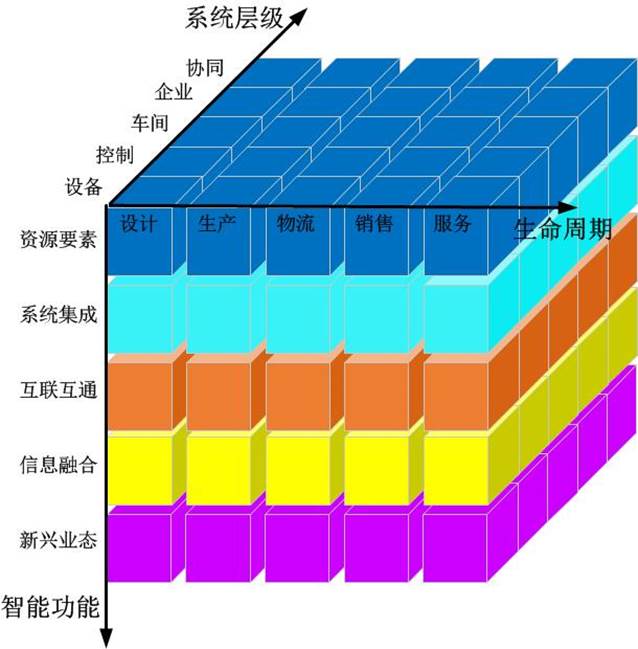

《国家智能制造标准体系建设指南(2015年版)》

239 2019-10-17 15:11:12

-

关于加快发展苏州高新区总部经济的若干意见(试行)

221 2019-10-17 15:13:55

-

南通市崇川区区政府关于大力推进企业上市若干政策意见的通知

220 2019-10-17 15:20:32

-

南通市崇川区区政府关于大力推进企业上市若干政策意见的通知

217 2019-10-17 15:21:06

-

广州南沙新区(自贸片区)促进现代服务业发展扶持办法

217 2019-10-17 15:16:11

-

关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知

217 2019-10-17 15:14:45

-

省政府关于印发支持制造强省建设若干政策的通知

212 2019-10-17 15:22:25

-

六安市“十三五”工业主导产业发展规划

202 2019-10-17 15:19:29

我收藏的店铺

我收藏的店铺 我的

我的 商家入驻

商家入驻 15904040249

15904040249

我要开店

我要开店

积分签到

积分签到

0

0 180

180 我的

我的

咨询

咨询

购

购

顶部

顶部